Dans ce cours, nous étudions le fluide et son écoulement indépendamment des forces qui en sont responsables.

Description d'un fluide en écoulement

Deux points de vue

Tout d'abord, comme on l'a déjà dit, on décrit le fluide comme un ensemble d'une infinité de particules de fluide. On considère, autour d'un point P, un \(\mathrm{d}\tau\). Ce volume contient un grand nombre \(N\) de molécules ce qui permet de définir des grandeurs moyennes locales qui, elles, vont évoluer de façon continue. On définit alors la vitesse locale \(\overrightarrow{v}\) d'une particule de fluide P par \[ \overrightarrow{v_\text{P}}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \overrightarrow{v_i} =\langle \overrightarrow{v_i}\rangle \] où \(\overrightarrow{v_i}\) est le vecteur vitesse d'une molécule située dans le volume \(\mathrm{d}\tau\). Ainsi, lorsque le fluide est au repos, \(\overrightarrow{v_\text{P}}=\overrightarrow{0}\) bien que \(\overrightarrow{v_i}\neq \overrightarrow{0}\).

Deux approches différentes existent pour décrire le fluide en mouvement.

Point de vue de Lagrange — On s'intéresse à l'histoire des particules de fluide en suivant leur trajectoire. Chaque trajectoire est donc associée à une particule donnée (que l'on notera P). Au cours du trajet, le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire, et l'accélération de la particule s'écrit \[ \overrightarrow{a_\text{P}}= \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{v_\text{P}}}{\mathrm{d} t} \] conformément aux lois vues en mécanique du point.

Point de vue d'Euler — Dans cette approche, on s'intéresse au fluide dans son ensemble à un instant \(t\). Pour chaque point du fluide (notons le M) on observe le vecteur vitesse à l'instant \(t\). Comme ce vecteur dépend du temps \(t\) et de la position du point considéré, on note cette grandeur \[ \overrightarrow{v}(\text{M},t) \quad\text{ou}\quad \overrightarrow{v}(x,y,z,t) \] Du point de vue mathématique, il s'agit d'un champ vectoriel spatio-temporel. Pour représenter le champ de vitesse, on utilise la notion de ligne de champ : à un instant \(t\) fixé, on trace différentes courbes qui ont la particularité d'avoir leur tangente en un point colinéaire à la vitesse en ce même point, ceci pour tous les points de la courbe. Ces courbes sont appelées lignes de courant ou lignes d'écoulement. Notez que la ligne d'écoulement est fondamentalement différente d'une trajectoire, car tous les points de la ligne sont observés au même instant, contrairement à la trajectoire.

Pour un problème à deux dimensions, l'équation \(f(x,y)=0\) d'une ligne d'écoulement s'obtient en résolvant l'équation différentielle \[ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{v_y(x,y,t)}{v_{x}(x,y,t)}\quad\text{avec}\;t\;\text{fixe} \]

Exercice

On considère un écoulement bidimensionnel dont le champ de vitesse s'écrit : \[ \overrightarrow{v}(\text{M},t) = -kx\,\overrightarrow{u_x}+ky\,\overrightarrow{u_y} \quad \text{avec}\quad k=\mathrm{C^{te}} \]

- Quelle est l'équation des lignes d'écoulement ?

- La vitesse est-elle constante le long d'une ligne de courant ?

Écoulement stationnaire

Définition

Un écoulement est si le champ de vitesse ne dépend pas explicitement du temps \(t\). Mathématiquement cela se traduit pas \[ \frac{\partial \overrightarrow{v}(x,y,z,t)}{\partial t}=\overrightarrow{0} \]

Cela signifie que :

- l'expression du champ de vitesse ne dépend que de \(x\), \(y\) et \(z\) (en coordonnées cartésiennes) ;

- la carte du champ de vitesse est invariable au cours du temps ;

- les lignes de courant sont fixes dans le temps.

Attention, cela ne signifie pas que les particules se déplacent à vitesse constante.

Exemple

Supposons un fluide en écoulement présentant un champ de vitesse \[ \overrightarrow{v}(\text{M},t)=\frac{x}{\tau}\, \overrightarrow{u_x} \quad\text{avec}\quad \tau>0 \] L'écoulement est stationnaire puisque \(\partial \overrightarrow{v}(\text{M},t)/\partial t=\overrightarrow{0}\). De plus, en tout point, le vecteur vitesse à la même direction. Par conséquent, les lignes d'écoulement sont des droites parallèles de vecteur directeur \(\overrightarrow{u_x}\).

Intéressons-nous à la vitesse d'une particule de fluide en particulier. Appelons P la particule située en \(x_0\) à l'instant \(t=0\) et notons \(x_\text{P}(t)\) et \(\overrightarrow{v_\text{P}}(t)\) respectivement sa position et sa vitesse au cours du temps. Le lien entre la vitese eulérienne

\(\overrightarrow{v}(\text{M},t)\) et la vitesse lagrangienne

\(\overrightarrow{v_\text{P}}(t)\) se traduit par

\[

\overrightarrow{v}(P(t),t)=\overrightarrow{v_\text{P}}(t)

\quad\text{soit}\quad

\frac{x_\text{P}}{\tau}=\frac{\mathrm{d}x_\text{P}}{\mathrm{d} t}

\]

équation différentielle d'ordre un dont la solution s'écrit

\[

x_\text{P}=x_0\, \mathrm{e}^{t/\tau}

\quad\text{d'où}\quad

v_\text{P}=\frac{\mathrm{d}x_\text{P}}{\mathrm{d} t} =

\frac{x_0}{\tau}\, \mathrm{e}^{t/\tau}

\]

Comme on le voit, la vitesse de P varie au cours du temps bien que l'écoulement soit stationnaire.

Sur l'exemple précédent, on constate également que la trajectoire d'une particule se confond avec la ligne d'écoulement. Cette propriété se généralise pour tous les écoulements stationnaires.

À retenir

En régime stationnaire, les trajectoires tracent les lignes d’écoulement.

Accélération d'une particule

Supposons que l'on connaisse le champ de vitesse eulérien \(\overrightarrow{v}(\text{M},t)\) et que l'on veuille déterminer l'accélération \(\overrightarrow{a}(\text{M},t)\), c'est-à-dire l'accélération d'une particule de fluide située à l'instant \(t\) au même point M.

La difficulté du calcul réside dans le fait que si une particule se situe en M à l'instant \(t\), elle ne situe plus au même point à l'instant \(t+\delta t\). C'est pourquoi, on ne peut pas écrire \(\overrightarrow{a}(\text{M},t)=\partial \overrightarrow{v}(\text{M},t)/\partial t\).

Considérons une particule P située en M\((x,y,z)\) à l'instant \(t\). Elle se trouve alors en M'\((x+\delta x,y+\delta y,z+\delta z)\) à l'instant \(t+\delta t\). Par définition, la particule présente une accélération \[ \begin{array}{rcl} \overrightarrow{a} &=& \displaystyle{\lim_{\delta t\to 0}\dfrac{\overrightarrow{v}(\text{M'},t+\delta t)-\overrightarrow{v}(\text{M},t)}{\delta t}} \\[4mm] &=& \displaystyle{\lim_{\delta t\to 0}\dfrac{\overrightarrow{v}(x+\delta x,y+\delta y,z+\delta z,t+\delta t)-\overrightarrow{v}(x,y,z,t)}{\delta t}} \\ \end{array} \] En utilisant le développement de Taylor à l'ordre un, on obtient \begin{equation} \begin{split} \overrightarrow{v}(x+\delta x,y+\delta y,z+\delta z,t+\delta t) \underset{\delta t\to 0}{=}&\overrightarrow{v}(x,y,z,t) + \delta x\frac{\partial \overrightarrow{v}}{\partial x} + \delta y\frac{\partial \overrightarrow{v}}{\partial y}\\ + \delta z\frac{\partial \overrightarrow{v}}{\partial z} + \delta t\frac{\partial \overrightarrow{v}}{\partial t} \end{split} \notag \end{equation} De sorte que \[ \overrightarrow{a}= \underbrace{\lim_{\delta t\to 0}\frac{\delta x}{\delta t}}_{v_x} \frac{\partial \overrightarrow{v}}{\partial x} + \underbrace{\lim_{\delta t\to 0}\frac{\delta y}{\delta t}}_{v_y} \frac{\partial \overrightarrow{v}}{\partial y} + \underbrace{\lim_{\delta t\to 0}\frac{\delta z}{\delta t}}_{v_z} \frac{\partial \overrightarrow{v}}{\partial z} + \frac{\partial \overrightarrow{v}}{\partial t} \] Expression que l'on peut mettre sous forme compacte \[ \overrightarrow{a}= \frac{\partial \overrightarrow{v}}{\partial t}+ \underbrace{ \left(v_x\frac{\partial}{\partial x} + v_y\frac{\partial}{\partial y}+v_z\frac{\partial}{\partial z}\right) }_{\overrightarrow{v}\cdot \overrightarrow{\nabla}}\overrightarrow{v} \]

Champ d'accélération

Si une particule de fuide présente un vecteur vitesse \(\overrightarrow{v}(\text{M},t)\) lorsqu'il est en M à l'instant \(t\), alors son accélération vaut \begin{equation} \overrightarrow{a}(\text{M},t)= \frac{\partial \overrightarrow{v}}{\partial t} + \left(\overrightarrow{v}\cdot\overrightarrow{\nabla}\right)\overrightarrow{v} \end{equation}

Le premier terme est lié au caractère non permanent de l'écoulement alors que le second au fait que la particule, en se déplaçant, visite des endroits où la vitesse change. On l'appelle le terme convectif.

Exercice

On considère un écoulement dont le champ de vitesse s'écrit \[ \overrightarrow {v}(\textrm{M},t)=\frac{x}{t+1}\,\overrightarrow{u_x} \]

- L'écoulement est-il stationnaire ?

- Calculer le champ d'accélération \(\overrightarrow {a}(\textrm{M},t)\). Conclure.

Dérivée particulaire

Nous venons de calculer le taux de variation du vecteur vitesse lorsque l'on suit une particule. Une telle grandeur est appelée dérivée particulaire de la vitesse. Nous la notons \[ \frac{\textrm{D}\overrightarrow{v}}{\textrm{D}t} \] Le raisonnement effectuée pour la vitesse peut s'appliquer à toute grandeur physique \(G(\text{M},t)\) attachée à une particule de fluide située en M à l'instant \(t\). Lorsque l'on suit la particule, le taux de variation de la grandeur \(G\) vaut \begin{equation} \fcolorbox{#FFFFFF}{#FFF8F0}{\quad \(\displaystyle \frac{\textrm{D}G}{\textrm{D}t}=\dfrac{\partial G}{\partial t}+(\overrightarrow{v}\cdot\overrightarrow{\nabla})G \)\quad} \;\color{#FF9D00}{\heartsuit} \end{equation}

Techniques de visualisation

Lignes d'écoulement — On utilise des particules réfléchissantes que l'on photographie avec un court temps de pose. On a accès ainsi à des segments brillants qui donnent la direction du vecteur vitesse en différents points ce qui permet de reconstituer la carte du champ de vitesse.

Lignes d'émission — Courbe décrivant la position à un instant donné de l'ensemble des particules d'un fluide qui sont passées antérieurement en un même point donné. Expérimentalement on les visualise en émettant en continue un traceur en différentes points et en prenant une photographie instantanée.

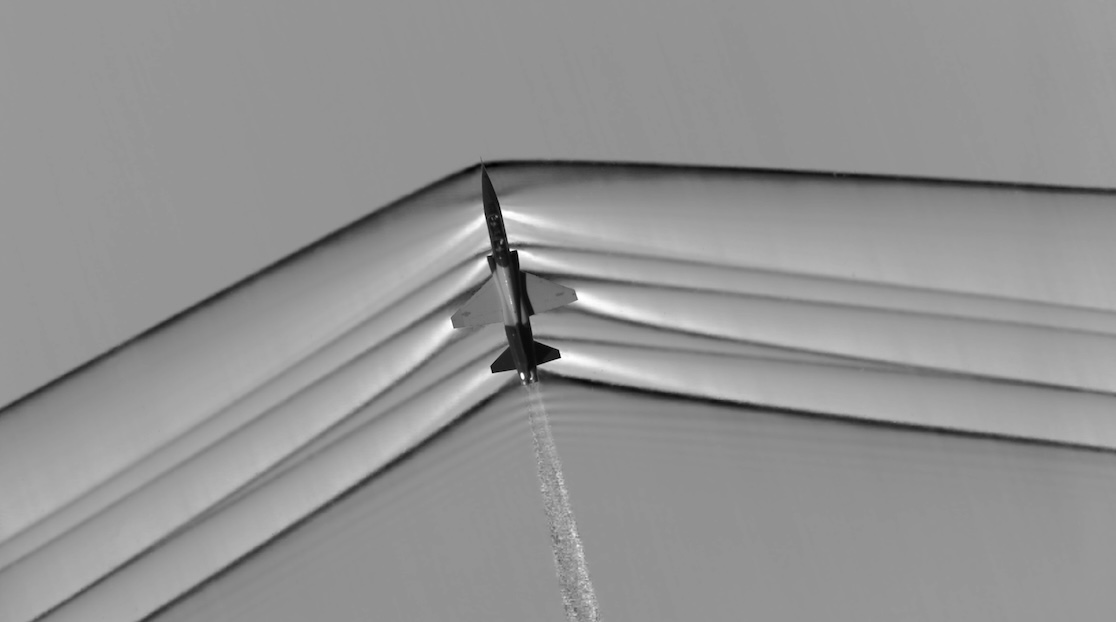

Carte de densité — La strioscopie est une technique interférométrique permettant d'accéder aux variations d'indice de réfraction et donc aux variations de densité.

Conservation de la masse

Débit massique

Un écoulement est un phénomène de transport puisqu'il se traduit par un transfert de masse. Et comme pour tout phénomène de transport, on est amené à définir la notion de flux et de courant.

Commençons par le flux de masse, que l'on appelle plus communément débit massique. Par définition, le débit massique, que l'on note \(D_m\), est la masse qui traverse une surface par unité de temps. Plus précisément, si \(\mathrm{d}m\) est la masse qui traverse la surface (S) entre \(t\) et \(t+ \mathrm{d}t\), on a \begin{equation} \fcolorbox{#FFFFFF}{#FFF8F0}{\quad \(\displaystyle \begin{array}{cccc} \mathrm{d}m&=&D_m &\mathrm{d}t\\ (kg) &=&\mathrm{(kg.s^{-1})}&(s) \end{array} \)\quad} \;\color{#FF9D00}{\heartsuit} \end{equation}

Le débit massique peut se calculer à l'aide d'une sous la forme \begin{equation} \fcolorbox{#FFFFFF}{#FFF8F0}{\quad \(\displaystyle D_m=\iint_{(S)} \overrightarrow{j_m}\cdot \overrightarrow{n}\;\mathrm{d}S \)\quad} \;\color{#FF9D00}{\heartsuit} \end{equation} où \(\overrightarrow{j_m}\) désigne le vecteur courant de masse. Cherchons à exprimer le vecteur courant en fonction des caractéristiques du fluide en écoulement.

Pour cela, considérons une section infinitésimale \(\textrm{d}S\) autour d'un point M et calculons la masse \(\textrm{d}^2m\) de fluide traversant \(\textrm{d}S\) pendant \(\textrm{d}t\). Cette masse se trouve dans le prisme de base \(\textrm{d}S\) et de génératrice \(\overrightarrow{v}\,\textrm{d}t\). On a donc \[ \begin{array}{rcl} \textrm{d}^2m&=&\rho\times (\textrm{d}S\times v\,\textrm{d}t\cos\alpha)\\[2mm] &=&\rho\overrightarrow{v}\cdot \overrightarrow{n}\,\textrm{d}t\,\textrm{d}S \end{array} \] où \(\overrightarrow{n}\) est le vecteur normal à la section \(\textrm{d}S\). Pour une surface macroscopique (S), il suffit de sommer toutes les contributions : \[ \textrm{d}m = \left(\iint_{\textrm{M}\in(S)}\rho(\textrm{M},t)\overrightarrow{v}(\textrm{M},t)\cdot \overrightarrow{n}\textrm{d}S\right)\textrm{d}t \] On en déduit \begin{equation} \fcolorbox{#FFFFFF}{#FFF8F0}{\quad \(\displaystyle D_m\stackrel{\text{def}}=\iint_{(S)}\overrightarrow{j_m}(\text{M},t)\cdot\overrightarrow{n}\textrm{d}S \quad\text{avec}\quad \overrightarrow{j_m}(\text{M},t)=\rho(\textrm{M},t)\overrightarrow{v}(\textrm{M},t) \)\quad} \;\color{#FF9D00}{\heartsuit} \end{equation}

Débit volumique

Divisons l'équation(3)par la masse volumique : \[ \frac{\mathrm{d}m}{\rho}=\mathrm{d}V=\frac{D_m}{\rho}\mathrm{d}t \] où \(\mathrm{d}V\) représente le volume transportée pendant \(\mathrm{d}t\). On en déduit le débit volumique \begin{equation} \fcolorbox{#FFFFFF}{#FFF8F0}{\quad \(\displaystyle \begin{array}{ccc} D_V \stackrel{\text{def}}=\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=& \iint_{\text{M}\in(S)}\overrightarrow{v}(\text{M},t)\cdot \overrightarrow{n}&\text{d}S\\[3mm] \mathrm{m^3.s^{-1}}&\mathrm{m.s^{-1}}&\mathrm{m^2} \end{array} \)\quad} \;\color{#FF9D00}{\heartsuit} \end{equation} Ainsi le flux du vecteur vitesse à travers une surface, donne le débit volumique qui le traverse.

Équation de continuité

Établissons la première équation fondamentale de la mécanique des fluides. Il s'agit d'une contrainte imposée à \(\overrightarrow{v}(\textrm{M},t)\) et \(\rho(\textrm{M},t)\) qui traduit la conservation de la masse.

Prenons un volume de contrôle fixe \((V)\) dans un fluide, délimité par une surface \((S)\). Soit \(m(t)\) la masse contenue à l'intérieur de la surface fermée à l'instant \(t\). Par définition de la masse volumique, \[ m(t)=\iiint_{\textrm{M}\in (V)}\rho(\textrm{M},t)\,\text{d}\tau \] Cette masse varie à cause du flux de matière à travers \((S)\) : \[ \frac{\textrm{d} m(t)}{\textrm{d}t}=-D_m^\text{sortant} = -\oiint_{\textrm{M}\in(S)}\rho\overrightarrow{v}\cdot \overrightarrow{n}^\text{ext}\, \mathrm{d}S \] où \(\overrightarrow{n}^\text{ext}\) est dirigé vers l'extérieur de la surface fermée \((S)\) ce qui explique l'origine du signe − devant l'intégrale.

Or, on a également \[ \frac{\text{d}m(t)}{\text{d}t}=\iiint_{\text{M}\in V} \frac{\partial\rho(\text{M},t)}{\partial t}\;\text{d}\tau \] D'après le théorème de la divergence on obtient : \[ \iiint_{\textrm{M}\in(V)}\left[\text{div}(\rho\overrightarrow{v}) + \frac{\partial\rho}{\partial t}\right]\textrm{d}\tau=0\quad\forall V \] d'où l'équation de conservation de la masse, dite aussi \textbf{équation de continuité} \begin{equation} \fcolorbox{#FFFFFF}{#FFF8F0}{\quad \(\displaystyle \text{div}(\rho\overrightarrow{v}) + \frac{\partial\rho}{\partial t}=0\quad \text{partout et à chaque instant} \)\quad} \;\color{#FF9D00}{\heartsuit} \end{equation}

Théorème de Green-Ostrogradsky ou théorème de la divergence

Le flux d'un champ vectoriel \(\overrightarrow{A}(\textrm{M})\) à travers une surface fermée \((S)\) est égal à l'intégrale sur le volume \(V\) limité par \((S)\) de la divergence du champ vectoriel. \[ \oiint_{\textrm{M}\in(S)}\overrightarrow{A}(\textrm{M})\cdot \overrightarrow{n}^\text{ext}\;\textrm{d}S = \iiint_{\textrm{M}\in V}\text{div}\overrightarrow{A}(\textrm{M})\;\text{d}\tau \] avec \[ \text{div}\overrightarrow{A} = \overrightarrow{\nabla}\cdot\overrightarrow{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x}+\frac{\partial A_y}{\partial y}+\frac{\partial A_z}{\partial z} \]

Exercice

Que devient l'équation de continuité pour un liquide incompressible ?

Écoulement incompressible

Dilatation d'une particule de fluide

La quantité \(\text{div}(\overrightarrow{v})\) prend une signification bien précise en mécanique des fluides. Partons de la relation \[ \text{div}(f.\overrightarrow{A}) = f\text{div}\overrightarrow{A}+\overrightarrow{A}.\overrightarrow{\text{grad}}f \] Appliqué au vecteur densité de courant de matière \(\overrightarrow{J_{\textrm{m}}} = \rho\overrightarrow{v}\) cela donne \[ \text{div}(\rho\overrightarrow{v}) = \rho\text{div}\overrightarrow{v}+\overrightarrow{v}.\overrightarrow{\text{grad}}\rho \] En utilisant l'équation de continuité on obtient \[ \frac{\partial\rho}{\partial t} + \overrightarrow{v}.\overrightarrow{\text{grad}}\rho = -\rho\text{div}\overrightarrow{v} \] On reconnaît dans le terme de gauche, la dérivée particulaire de \(\rho\). \[ \text{div}\overrightarrow{v}=-\frac{1}{\rho}\dfrac{\textrm{D}\rho}{\textrm{D}t} \] Si l'on note \(\delta m\) et \(\delta\tau\) la masse et le volume d'une particule de fluide en mouvement on peut écrire \[ -\frac{1}{\rho}\dfrac{\textrm{D}\rho}{\textrm{D}t} = -\frac{1}{\rho}\dfrac{\textrm{D}\left(\delta m/\delta \tau\right)}{\textrm{D}t} = \frac{\delta m}{\rho \delta \tau^2}\dfrac{\textrm{D}\delta\tau}{\textrm{D}t} = \frac{1}{\delta \tau}\dfrac{\textrm{D}\delta \tau}{\textrm{D}t} \] Finalement, on obtient \begin{equation} \fcolorbox{#FFFFFF}{#FFF8F0}{\quad \(\displaystyle \text{div}\overrightarrow{v}=\frac{1}{\delta\tau}\frac{D\delta\tau}{\textrm{D}t} \)\quad} \;\color{#FF9D00}{\heartsuit} \end{equation} La divergence de la vitesse d'écoulement représente ainsi la vitesse de dilatation de la particule de fluide.

Exemple 1 : écoulement unidimensionnel uniforme — Considérons l'écoulement décrit par le champ de vitesse \[ \overrightarrow{v}(\text{M},t)=v\,\overrightarrow{u_x}\quad\text{avec}\quad v=\mathrm{C^{te}} \] Les lignes de courant sont des droites parallèles et l'écoulement est à divergence nulle. Les particules de fluide se déplacent sans se dilater comme le montre la (Fig.7).

Exemple 2 : écoulement radial — Considérons l'écoulement décrit en coordonnées polaires par le champ de vitesse \[ \overrightarrow{v}(\textrm{M},t)=v\,\overrightarrow{u_r} \quad\text{avec}\quad v=\mathrm{C^{te}} \] Les lignes de courant sont des droites issues de O et les particules de fluide se déplacent en se dilatant comme le montre la (Fig.8), ce qui prouve que l'écoulement est à divergence positive.

Conservation du débit volumique

Définition

Un fluide est en écoulement incompressible quand les particules de fluide se déplacent sans subir, ni dilatation, ni contraction. Donc, \[ \text{Écoulement incompressible} \quad\Rightarrow\quad \text{div}\overrightarrow{v}=0 \]

Par conséquent, d'après le théorème de la divergence, un fluide en écoulement incompressible vérifie la relation \[ \oiint_{(S)}\overrightarrow{v}\cdot\overrightarrow{n}^\text{ext}\, \mathrm{d}S= \iiint_{(V)}\text{div}\overrightarrow{v}\, \mathrm{d}\tau=0 \] la vitesse est à flux conservatif.

Tube de courant — Toutes les lignes de courant qui s'appuient sur une courbe \(\mathcal{C}\) fermée constituent un tube de courant. Dans ce cas, la conservation du flux de vitesse s'exprime par \[ -\iint_{(S_1)}\overrightarrow{v}\cdot\overrightarrow{n}^\text{ext}\, \mathrm{d}S = \iint_{(S_2)}\overrightarrow{v}\cdot\overrightarrow{n}^\text{ext}\, \mathrm{d}S \quad\text{soit}\quad D_{V1}=D_{V2} \] Le débit volumique se conserve le long d'un tube de courant.

Si l'on définit la vitesse moyenne dans la section \(S\) par : \begin{equation} \fcolorbox{#FFFFFF}{#FFF8F0}{\quad \(\displaystyle \langle{}v\rangle{}\stackrel{\text{def}}=\frac{D_{V}}{S} \)\quad} \;\color{#FF9D00}{\heartsuit} \end{equation} On obtient \[ \langle v_1\rangle\,S_1=\langle v_2\rangle \,S_2 \] Autrement dit, dans un tube de courant, le resserrement des lignes de courant provoque une augmentation de la vitesse moyenne.

Pour en savoir plus...

- MÉCANIQUE, volume 2Tech et Doc (Lavoisier), 1985.

- Hydrodynamique physique Interéditions/CNRS, 1991.

- Écoulements stationnaires[simulation en ligne]. Disponible sur femto-physique.fr